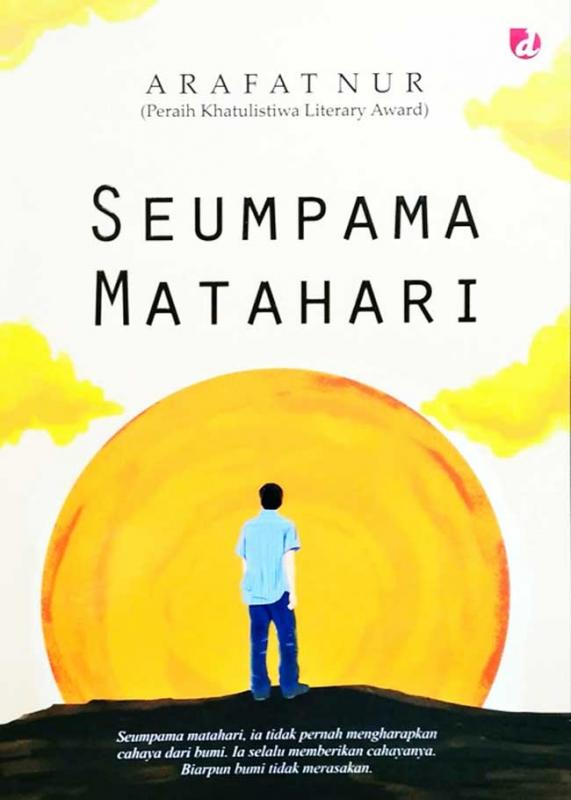

Judul : Seumpama Matahari

Penulis : Arafat Nur

Penerbit : Diva Press

Cetakan : Pertama, Mei 2017

Tebal : 144 halaman

ISBN : 978-602-391-415-9

Seorang seniman yang mempelajari pergolakan rakyat Aceh, Muhammad Tewe, menyatakan hidup orang Aceh terasah dentingan hikayat perang. Dari generasi ke generasi, syair perang dikumandangkan, melantun tiada berhenti. Di sisi lain, Tewe pun berujar, Aceh lahir dari sebait puisi. Jika ingin menaklukkan Aceh, sentuhlah batin mereka dengan spiritual religius, bukan bedil dan kekerasan.

Kontradiksi tersebut coba dieksplorasi Arafat Nur dalam novel Seumpama Matahari. Diceritakan memoar seorang mantan gerilyawan GAM, Thayeb Loh Angen, yang menampilkan wajah konflik Aceh lain. Di balik kerasnya konflik dan perang, terselip cerita-cerita cinta manusiawi.

Dikisahkan bahwa Asrul, tokoh utama novel, merasakan kerinduan pada ibu dan adik perempuannya. Dia juga berhasrat untuk pulang setelah tiga tahun bergerilya di pedalaman gunung dan hutan Aceh melawan Tentara Nasional Indonesia. Motifnya untuk turut bergerilya karena ayahnya yang sebetulnya tidak terlibat konflik separatisme, mati ditembak tentara karena dituduh menyembunyikan pemberontak. Sama seperti banyak keluarga lain di Aceh kala itu, banyak rakyat sipil mati sia-sia sebagai imbas perang saudara.

Namun, belum lama setelah Asrul kembali pada keluarganya, sebuah kabar datang keadaan makin memburuk. Tentara berhasil mengobrak-abrik persembunyian kelompok Asrul dan sedang mengejar dirinya. Asrul pun segera melarikan diri ke Pekanbaru, Riau, untuk bersembunyi. Setelah beberapa hari menggelandang di Pekanbaru, dia terpaksa mengorek-orek sampah dan memunguti roti bekas untuk mengisi perut. Asrul lalu bertemu Putri, seorang perempuan yang secara tidak sengaja pernah ditemui di Krueng Geukuh, sebuah kota kecil tempat persinggahan saat pulang.

Kemurahan hati Putri yang mau membantu bertahan hidup di Pekanbaru telah menyentuh Asrul. Setelah mengalami kerasnya peperangan, dia menemukan sisi kehidupan yang sama sekali berlawanan: cinta dan belas kasih. Asrul menganalogikan cinta seumpama matahari, "Ia tidak pernah mengharapkan cahaya dari bumi. Tapi, ia selalu memberikan cahaya bagi bumi, biar pun bumi tidak merasakan cahayanya (hal 92)." Perasaannya kepada Putri justru mengantarkan pada sebuah dilema, antara hasrat ingin membangun kehidupan baru bersama Putri dan melanjutkan perjuangan membela tanah Aceh.

Novel ini seolah hendak mempertanyakan kembali narasi politik dan ideologi yang menyeret rakyat Aceh pada konflik. Kemudian juga membenturkannya dengan narasi-narasi tentang cinta, ketulusan, dan kesetiaan yang bersifat lebih humanis. Betapa peperangan, apa pun motifnya, hanya akan membawa manusia pada rentetan kehilangan. Terdapat nuansa humor gelap, di mana Asrul dan kawan-kawan gerilyawan tak lagi merasakan perang sebagai sesuatu yang serius, tapi permainan belaka. Bagi mereka, maut yang bisa datang sewaktu-waktu dan canda gurau hanya berbatasan tipis.

"Aku jadi teringat pelatihku. Suatu hari selesai latihan militer, kudatangi di tendanya. Sambil membersihkan pistol FN yang dibongkar, dia berucap, 'Padukanlah pikiran dan perasaanmu, niscaya kau mampu mengendalikan dunia ini. Seperti bayi yang mengisap puting susu, dia juga dapat menepuk-nepuk nenen ibunya' (hal 24-25)," kata Asrul.

Arafat Nur memang dikenal sebagai sastrawan yang menyuarakan Aceh lewat karya-karyanya. Novel ini dapat didudukkan sebagai fiksi memoar yang memotret secuplik sejarah kontemporer Aceh dan menyajikannya lewat cara pandang humanistis. Dengan harapan, masyarakat masa kini dapat memetik pelajaran dari sekelumit tragedi sejarah yang pernah terjadi.

Diresensi Puri Bakthawar, Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Sastra UGM Yogyakarta