Berita soal rasisme di Amerika Serikat (AS) akhir-akhir ini kerap menghiasi halaman utama media. Sikap atau tindakan rasis di negara yang terkenal menjunjung tinggi sikap toleransi ini tidak hanya muncul di tengah masyarakat, tetapi juga ditunjukkan oleh aparat, bahkan hingga peryataan-pernyataan pemimpin yang seolah memberi angin kepada gerakan supremasi kulit putih.

Namun, menurut sejumlah WNI yang sempat mengenyam kehidupan di AS, kenyataan yang ada tidak sesuram pemberitaan di media. Zahra Fajardini, alumnus jurusan Bisnis di Washington State University, menuturkan bahwa secara substansi ia hampir tidak merasakan perlakuan rasis dari masyarakat maupun lingkungan kampus tempatnya menimba ilmu.

"Sejak kuliah saya sudah berhijab, memang secara pandangan kita dilihat aneh, penampilan kita menjadi perhatian karena terlihat berbeda. Tetapi hanya itu, secara perlakuan sama sekali tidak pernah mengalami yang aneh-aneh," ujarnya.

"Arek Suroboyo" yang kini menetap di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, ini mengisahkan bahkan dia pernah bekerja sebagai guru playgroup yang dikelola gereja.

"Lucunya, sekolah meski berlokasi di gereja, anak-anak bisa dekat. Kita bisa mengajar dengan profesional, yang mereka lihat adalah kompentensinya," ujarnya.

Menurut Dini, posisi sebagai minoritas justru memicunya untuk membuktikan kemampuan dan kesetaraan lewat prestasi.

"Saya berbeda dan itu memacu untuk lebih baik dari yang mayoritas, kecuali kalau sudah beda, tapi sebagai mahasiswa kita "zonk" (pepesan kosong) itu malu-maluin banget. Tapi kalau nilai kita bagus, kerja oke dan kompetensi kita bagus, mereka akan menghargai," paparnya.

Iklim kesetaraan dan toleransi juga dirasakan oleh beberapa kerabat Dini yang kini tinggal di AS. Mengikuti jejak sang Ibu, putri Dini, Agalia Sakanti Ardyasa, juga menjadi mahasiswi Indonesia di University of Wisconsin-Madison. Sedangkan sang ipar, Nurul Itqiyah Hariadi, menjadi dokter spesialis anak dan penyakit menular di sebuah RS di Arizona.

Semuanya mendapat kesempatan sama dengan orang kulit putih.

"Anak saya menjadi pengurus BEM yang mengurusi keberagaman, dan berhasil menggolkan kantin di kampus harus menggunakan daging halal dan menyiapkan tempat sholat."

"Sedangkan adik ipar saya dengan penampilan hijabnya yang berbeda pernah saya tanya saat 'Black Lives Matter', apakah pernah merasakan penolakan, katanya tidak terasa banget, kalau kita profesional di rumah sakit kita akan dihargai sekali," ujarnya.

Dia menambahkan, sebagai negara yang sangat luas, tingkat toleransi maupun rasisme di AS bisa berbeda di setiap negara bagian.

"Negara-negara bagian tertentu memang punya tingkat toleransi yang berbeda. Bisa sangat egaliter, tetapi ada juga yang masih merasa white people powerfull. Tetapi kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita melihat perbedaan dari sisi yang positif."

"Meskipun mereka menjalani masa-masa Donald Trump yang penuh kecurigaan dengan orang Asia atau Muslim, tetapi dengan kesempatan yang sama tetap baik-baik saja, terutama dengan pemerintahan yang baru ini," pungkasnya.

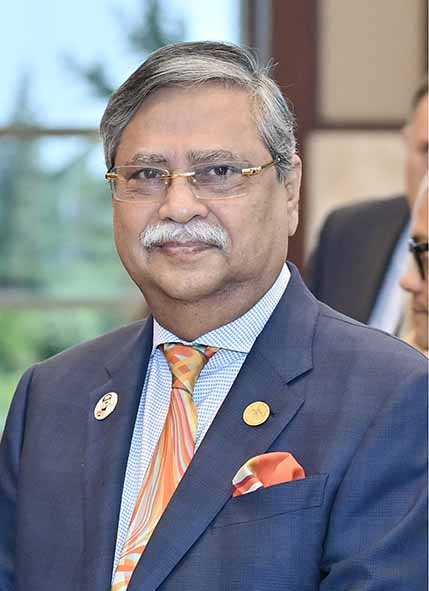

Merespons tentang rasis terhadap Asia di sejumlah negara, termasuk Amerika itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyatakan rasis itu tidak hanya dirasakan oleh warga Asia di luar negeri. Di Indonesia sendiri itu terjadi untuk warga keturunan Tionghoa dan Arab.

Jimly pun langsung mengeluarkan tantangannya kepada masyarakat di Indonesia. "Siapkah kita juga untuk berkata 'Setop Kebencian kepada etnis Tionghoa dan Arab'?" cuitnya pada akun twitter @JimlyAs, Selasa. n selocahyo/P-4